2024 年 4 月的破百例貓咪低血鉀事件,成為推動臺灣寵物食品安全相關專法的重要力量。農業部動物保護司的《寵物食品管理法》草案自預告起至今超過半年,仍然沒辦法送行政院審議。而民進黨立委黃秀芳等人提出的《寵物食品安全管理法》,立法院已完成一讀,但要進入二讀還遙遙無期。這兩部法有什麼差別?為什麼專法的推動困難重重?

寵物食安事件早在 2004 年便曾發生過知名的「寶路事件」,當時寶路(Pedigree Petfoods)生產的狗飼料檢驗出含有三聚氰胺,導致上萬犬隻腎衰竭甚至死亡。20 年後的貓咪低血鉀事件,讓寵物食安問題再度浮上檯面,臺灣寵物食品的安全監管存在各種問題,從標示模糊、製造來源不明,到政府機關「有心無力」的回應處理,都凸顯出寵物食品安全管理上的困境。

為什麼這個制度改革如此困難?行政主管機關與立法現場遭遇什麼樣的難題?《人物誌》編輯團隊專訪動物保護司副司長陳中興,以及民進黨立法委員黃秀芳,我們發現,相關專法難以推行的問題癥結,是一連串制度設計失衡、地方執行不力與跨部會溝通失靈所共同造成的結果。在法規不全、資源尚未到位、究責不明的真空中,寵物們的健康還是只能交給飼料業者的良心與飼主運氣。

寵物當家人,法規卻像邊緣人

「寵物是家裡的一份子」早已不是口號,而是臺灣社會的現況。長期關注寵物議題的黃秀芳指出,2023 年全臺犬貓登記數已經突破 23 萬隻,遠超過同年度新生兒的出生數,而 2024 年爆發的貓咪低血鉀事件,讓黃秀芳意識到寵物在家庭中的地位提升,法律制度卻未能同步前進,憂心如此持續下去,「寶路事件」和「低血鉀事件」的悲劇只會一再重演,寵物家庭的悲傷也難以停止,於是投入相關立法推動,是目前立法院少數主動關心寵物食品相關法案推動的立法委員。

黃秀芳說,「人類有《食品安全衛生管理法》保障,且針對嬰幼兒食品的相關法規,甚至訂定了比成人食品更為嚴格的衛生標準,例如,嬰幼兒食品中農藥殘留的容許量被設定為更低的標準,以確保嬰幼兒的飲食安全,且針對嬰幼兒食品業者應遵行法規依據至少有 17 項。(資料來源:衛生福利部食品藥物管理署)

如果寵物真的是家人,相應的寵物食品法規應該要有一樣的標準,然而,目前寵物食品管理的相關法規,只有《動物保護法》其中一個章節。在這個「附屬監管」的項目中,明確提到寵物食品規範的條款,僅有第 22-3 條至 22-5 條款,以及 23-2 條,規範攏統,無法針對不同種類的寵物飼料進行細項檢驗,這難道不是對生命價值最諷刺的落差嗎?

「附屬監管」是指某一項事務並沒有獨立的法規專門規範,而是依附在其他相關法規的某個部分或章節底下接受間接管理。簡單地說,就是「順便管一下」,但缺乏針對性的管理制度。

附屬監管,使得現行臺灣寵物食品管理制度流於四個鬆散原則:產品需申報、不得含有害物質、誠實標示、不誇大療效。但在具體執行上,對於製造場域、原料來源、添加物安全、進出口稽核等問題,都缺乏更嚴格細緻的明確規範。

面對這個問題,陳中興直言,現今的管理密度遠遠不足,尤其是鮮食、異寵食品(泛指非犬貓類的寵物食品)、凍乾(冷凍乾燥型食物,飼主常拿來作為「訓練獎勵品」)等新型產品,品項眾多,但這類食品仍缺乏專屬的法律規範。

「坦白的講,現在的管理我們叫做低密度管理。」陳中興說,目前臺灣法規甚至沒有強制規範所有業者都要做食品檢驗,「小型的販售業者根本沒有能力去做檢測,但是一些比較大的廠商,則會主動做食品檢測。如果未來修訂的《寵物食品管理法》上路,我們是嚴格要求業者要做自主檢驗,否則不能上市。」

專法只聞樓梯響,制度補位一再延宕

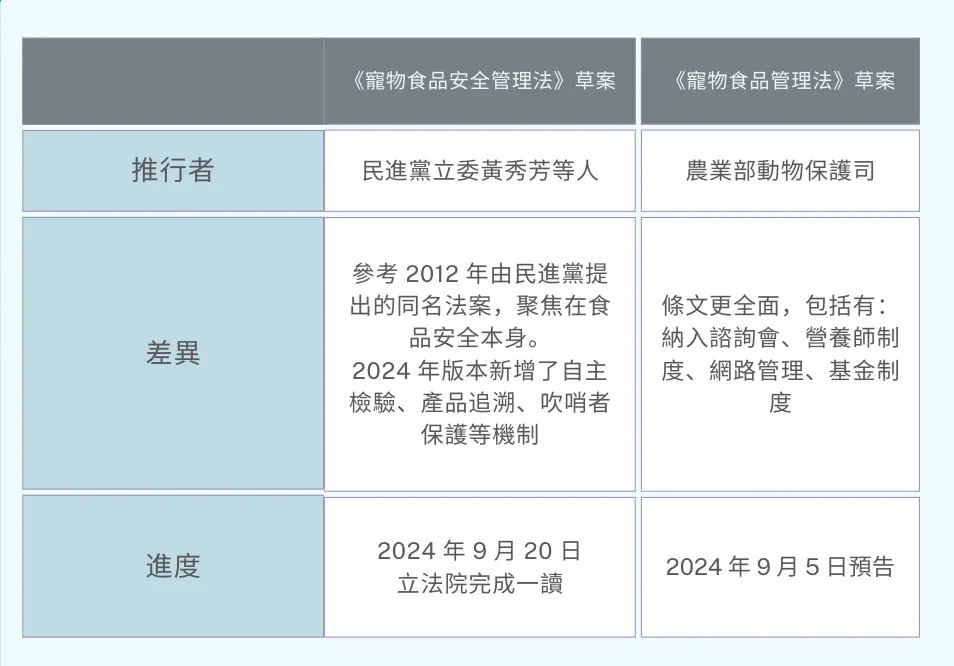

目前與寵物食品相關的立法有兩個:分別是由立法委員推動的《寵物食品安全管理法》和動保司推動的《寵物食品管理法》。

貓咪低血鉀事件延燒三個月後,民進黨立委黃秀芳、林岱樺和李坤城,於2024年 7 月 11 日召開記者會,推動《寵物食品安全管理法》草案,希望補足臺灣寵物食品相關法律制度上的缺漏與不足。兩個月後, 9 月 20 日,這個草案在立法院完成一讀,然而,二讀目前遙遙無期。

黃秀芳無奈表示,完成一讀後,目前雖然已正式送交立法院經濟委員會審查,等待排入議程,然而後續是否能順利進入實質審查,將取決於經濟委員會對排案的共識與排序安排。

《寵物食品安全管理法》草案內容,主要參考 2012 年由當時的立委蕭美琴等所提出的同名法案,黃秀芳坦言,當時的草案雖然未能成功立法,但其中許多保障寵物食品安全的理念,至今仍具前瞻性。2024 年推出的版本,則新增了自主檢驗、產品追溯、吹哨者保護等機制,並強化罰則,建立一個更具公信力的寵物食品管理制度。黃秀芳認為:「業者在生產食品的時候,需要標示這個內容物是從哪裡來的,資訊必須非常清楚,這部法的作用是未來若真的出問題,要去溯源會比較容易。」

在立法院版的《寵物食品安全管理法》通過一讀的同時,農業部動保司也在 2024 年 9 月預告《寵物食品管理法》草案,原本「預計」在同年底完成預告程序並送行政院審議,但是因為不同利益團體意見難以形成共識,至今這個預告期遲遲未結束。

農業部動保司版的《寵物食品管理法》草案,和立法院的《寵物食品安全管理法》,不只名字類似,其目標也一致,不過方向和內容略有不同。《寵物食品安全管理法》草案聚焦在食品安全本身,已成功通過一讀,此草案強調「立即能上路、務實可執行」;而農業部動保司預告的《寵物食品管理法》草案,條文更多,包括有:納入諮詢會、營養師制度、網路管理、基金制度等,是更全面的制度化管理。

陳中興表示,《寵物食品管理法》的設計,是希望能從食材源頭到市場行銷,全面補強現有制度上的管理缺口。草案中明定,未來所有製造寵物食品的業者,無論規模大小,都必須申請製造登記與場所許可,並符合設廠標準;產品若屬進口物,則需經申報與查驗許可後方可流入市面。同時,針對食品中使用的原料與添加物,未來僅限使用政府公告的安全品項,避免業者因成本或方便任意採用未經驗證的成分。

此外,農業部動保司專法中,還要求高風險品項或一定規模以上的業者,必須進行自主檢驗,檢驗方式可為自設實驗室或委託第三方檢驗單位執行。而針對產品的標示規範,也將從目前的「原則性規定(只訂出基本方向、核心原則或應遵循的大方向,但不細列實施細節、條件、標準或罰則)」進一步具體化,包括明確標示成分、製造者資訊、保存條件與食用建議等項目。

農業部動保司專法最關鍵的一環,是導入「責任保險制度」。

這是指針對某些可能造成他人損失或傷害的行為或產品,業者可以(或必須)投保一種保險機制,以確保發生意外時,有第三方(保險公司)能代為賠償受害者,降低受害人求償難度、保障基本權益。換句話說:《寵物食品管理法》將要求業者投保產品責任險,未來一旦發生寵物因食品受害的情況時,飼主能有正式的理賠與補償機制,不再只是消費者自求多福。

農業部動保司的《寵物食品管理法》力求面面俱到,給予廠商、飼主和寵物更完善的保障。然而在推動草案的過程中,意外凸顯出臺灣當前動物保護制度的結構性矛盾:法案推行需要政府不同部門與廠商之間的密切協調與溝通,但繁瑣的文書流程、部會角力、人才流失、查驗資源短缺等問題,導致草案從去(2024)年底預告到現在(2025 年 4 月),仍卡在行政院議程中無法推進。

儘管陳中興多次強調會逐步建構管理法案,但外界更關心的是:是否非得要等到悲劇再次發生、輿論再度沸騰、寵物再被犧牲之後,《寵物食品管理法》推行才會更有效率的動起來?

制度若總是落後於災難一步,這是國家的失責!

制度空轉的狀況下,受傷的永遠是第一線的飼主與寵物。一旦寵物食用問題飼料導致健康異常,想要追查卻發現「標示不明」、「來源無從追溯」、「製造商未申報」、「產品未檢驗」或「健康檢查報告不足」等情況。消費者只能透過網路互相求證,甚至被迫自費進行成分送驗,但多數仍無法找到確切來源或問責對象。

黃秀芳回憶,早年社會對寵物食品安全的關注相對有限,相關部會之間對權責歸屬也不夠清楚,導致立法推動缺乏主責單位與行政支撐。「不過,這幾年我們看到,民間對寵物的照顧意識明顯提升,飼主越來越重視產品來源與品質,社會氛圍已經成熟。」行政部門也因此開始轉變,農業部在 2023 年正式設立「動物保護司」,2024 年也推動了「寵物身分證制度」,這些都顯示政府逐步建立起完整的寵物政策架構。此外,黃秀芳也支持將寵物食品納入《消費者保護法》,保障並平衡消費者與企業之間的地位,同時加強飼主教育、強制寵物晶片植入等機制。

不過在定期健檢與寵物保險制度上,黃秀芳則語帶保留地說:「費用太高、推動困難,不是每個家庭都負擔得起。」她表示,過去寵物保險面臨過損失率過高、理賠爭議多等問題,因此,中華民國產物保險商業同業公會於 2023 年初推出公版寵物險條款,並要求各家保險公司依照此公版於 2023 年9 月 1 日推出新的寵物險方案,期望能夠改善現有的寵物保險問題。新版的寵物險方案已經明確規定了保障項目,包括「寵物醫療費用保險」、「寵物侵權責任保險」等項目,這些改進無疑能夠讓寵物主人在面對不同情境時,獲得更多保障,也為市場帶來更多選擇。

因此黃秀芳建議,未來可以進一步鼓勵保險業者設計更多具補助誘因的保單,讓寵物主人能更有意願地進行定期檢查與預防醫療,這不僅能減少未來醫療成本,也能讓寵物健康管理更加完善。

補足專業人員,強化健全制度體質

然而,即使《寵物食品管理法》最終順利通過,能否確實執行,仍存在著需要被克服的難關。

陳中興坦言市場的監控有實施上的難度,中央政府雖然在 2023 年於農業部改組之後,成立了動物保護司,並分設動保行政科、寵物管理科、動物福利科三科,但是地方政府的動物保護處或相關單位,並沒有相對應的擴編,造成執行上因為專業人力不足而有心無力。

陳中興說:「在立法的過程中,我們希望能讓地方政府意識到,日後的寵物食品管理會變成專法業務,不是像現在伴隨在《動物保護法》的業務中。將來不管是中央或地方,我們都希望能培育專責的人力,去處理寵物食品問題。畢竟食品稽查跟現在動檢員處理的動物傷害,或特定的寵物業,包括繁殖買賣等活體動物的查核,都是很不一樣的。」

專業人才的不足與人力短缺,無論是現在或未來,都將成為寵物食品安全管理制度上最脆弱的環節。

這個問題該怎麼解決?黃秀芳提出她的想法:「人力不足的部分,除了從學校端補上外,或許得增加更多的誘因。」她指出今年 1 月,賴清德總統出席第 53 屆獸醫師節慶祝大會時,便提及公職獸醫師人力不足及流失的問題,賴清德特別指示農業部研究「獸醫師不開業獎金」的實施辦法,目的是要鼓勵專業人員不要離開體制,續留在公部門服務。唯有補足專業人員,才能全面強化制度的體質。

行政與立法同時推動寵物安全相關制度立法,是值得慶賀之事。不過在兩套草案內容逐漸明朗化之際,也浮現出一個重要的制度設計課題——《寵物食品安全管理法》與《寵物食品管理法》兩者間,分屬不同單位主導、立法路徑各異,但實際上都針對寵物食品生產、管理與溯源制度提出補強。前者著重資訊揭露與法律追責,後者強調從源頭至產線監管、責任保險等制度的建構。在立法過程中,兩者若不能相互呼應、制度上銜接互補,可能無法建立起一套橫跨源頭、製造、流通、標示與消費端的完整監管機制。

在悲劇與輿論推動下,專法不該各自為政、重複立法,而應盡快跨部會協商整合,讓動物食品安全成為可持續且有效落實的制度工程,而非一場只能在危機中被迫啟動的補救行動。

時值「寶路事件」20 週年、貓咪低血鉀事件一週年的時刻,我們督促政府機關與立法委員,能夠繼續推動寵物食品相關法律,並有效做出整合,也呼籲所有的飼主們,一起肩負起公民的監督責任,拒絕讓政府再以「法在路上」做為擋箭牌,我們需要更強而有力的立法決心,以及正確的寵物健康知識,才能在這場寵物戰爭中,不再讓「我們的孩子」獨自承擔法律不完善所帶來的後果。

為深度探討這個問題,《人物誌》在低血鉀事件滿一週年的四月,推出一系列專題追蹤報導:

「總論篇」:專法難產!從制度失靈到信任重建,寵物食品安全的五個斷面切口