近年來,臺灣飼養寵物的家戶數持續成長,根據農業部於 2024 年 5 月 31 日公布的 2023 年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果,臺灣目前飼養寵物的家庭已超過 300 萬戶,比 2021 年增加了 6.7%,整體寵物數量突破 250 萬隻,其中家貓數為 130 多萬隻,較 2021 年家貓數 87 萬隻大幅提升 50%。

在臺灣,寵物早已不是附屬品,而是家庭的一份子。

根據農業部統計,2024 年臺灣登記飼養貓咪的數量正式突破百萬,並首度超越同年度的新生兒出生數。這項數據不只是象徵一場人口結構與家庭情感的轉變,更代表寵物已成為許多家庭的核心成員,牠們的健康照護,會成為愈來愈多家庭重視的問題。

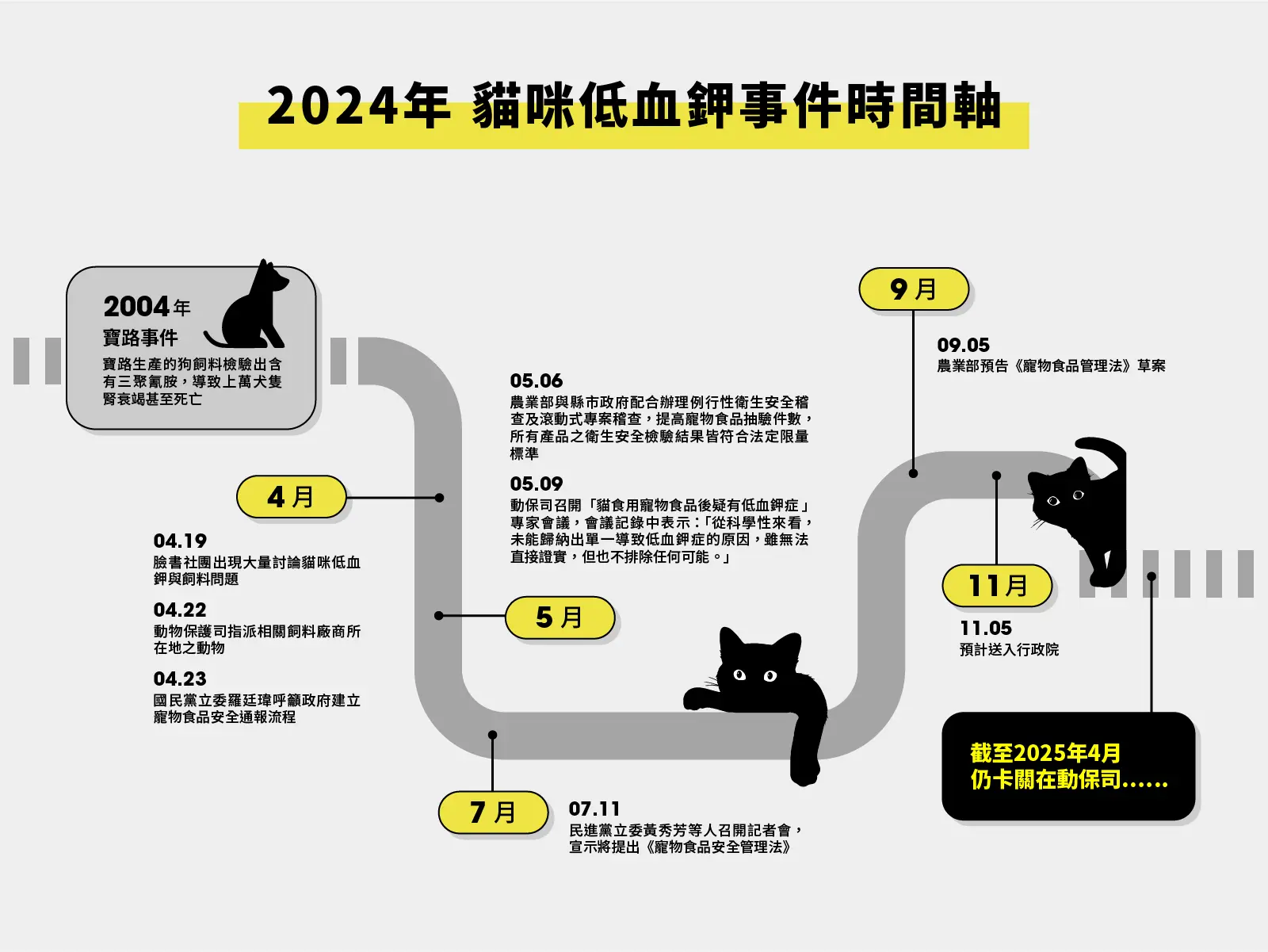

2024 年 4 月 19 日,一篇發自貓咪社團的貼文,內容提及自家貓咪疑似因飼料而引發低血鉀疾病,引起飼主集體恐慌。

短短一日內,更多飼主也出面貼文表示,貓咪在食用特定某幾個品牌飼料後,出現精神不振、多渴多尿、無法抬頭,甚至癱瘓或死亡的狀況,被獸醫師判定為低血鉀。大量類似案例接連浮現,惶恐不安的情緒蔓延,讓原本對飼料毫無疑慮的飼主,也陷入驚恐。

由於案例超過百例,4 月 22 日,農業部動物保護司(以下簡稱動保司)緊急指派各縣市動保機關介入調查,針對民眾檢舉的飼料產品抽樣送驗,並交由財團法人中央畜產會進行分析。短短數日內,彙整出的問題產品已涵蓋 5 個國內外品牌、共 16 項產品。

4 月 23 日,國民黨立委羅廷瑋聯同國民黨發言人楊智伃,以及陳情的飼主召開記者會,強烈要求農業部正視飼主疑慮、盡速查明真相。然而,直到 5 月 9 日,動保司召開專家會議結論卻是:「無法歸納出單一原因,也不排除任何可能」,等於在科學與行政的層面,都找不到明確答案,飼主和飼料業者都陷入一片迷霧。

混亂之中,飼主無所適從、業者壓力劇增,直到 7 月 11 日,事件發生近三個月,民進黨立委黃秀芳、李坤城、林岱樺與獸醫師公會副理事長簡子寧聯合召開記者會,主張必須推動寵物食品管理法的專法,建立更嚴謹的寵物食安制度,才能讓同樣的悲劇不再發生。

再過兩個月,9月5日,農業部在社會期待下預告《寵物食品管理法》草案,原本預計 11 月送入行政院審議。然而,根據《人物誌》記者與動保司聯繫後的結果,直到 2025 年 4 月的現在,這個草案仍卡關在農業部的案頭,連送院審議的第一步都還沒跨出去,更遑論排進立法院的議程中。

對於臺灣 300 萬戶寵物飼主而言,這場風暴至今已經一週年,但問題還沒解決,夢靨還未結束。

從 20 年前的寶路毒飼料,到去年的貓咪低血鉀事件,飼主心中永遠有一個疑問:「我每天餵給牠吃的飼料,到底安不安全?」這場食安危機背後,不只是飼料配方的問題,更凸顯制度失靈、監管真空與社會信任的崩解。

如何透過制度設計讓每一個用心照顧毛孩的飼主不再因制度的缺失而獨自承擔風險,唯有讓看似「個體」的焦慮被看見,才能讓集體的保障成為可能。

為完成本系列報導,《人物誌》編輯團隊訪談行政主管機關農業部動物保護司、自去年 4月低血鉀事件後就投入推動專法立法的立法委員黃秀芳、「中研動物醫院」獸醫師楊孝柏與「台灣貓科醫學會」理事長翁伯源、以及國際飼料業者「法國皇家」台灣香港總經理張堇琪與臺灣飼料業者「倍力」行銷長謝祖君、消費者保護官潘宏政,歷時數月蒐集並剖析資料,讓我們共同揭開臺灣寵物食品產業中,最需要被看見的五個斷面切口。

斷面一、錯誤資訊橫行,飼主只能靠運氣自求多福

在寵物登記數量首度超越新生兒的當下,飼主對寵物的情感投入,已與家人無異。一旦發生食安事件,容易集體恐慌甚至過度反應。「中研動物醫院」獸醫師楊孝柏與「台灣貓科醫學會」理事長翁伯源在接受我們的採訪時,不約而同提及網路資訊氾濫對寵物健康造成的嚴重影響。網路文章或社群貼文內容,由於缺乏審查與專業把關,若飼主以此管道獲取寵物的照護知識,錯誤的觀念一旦被廣泛流傳,不僅容易導致照護方式有所偏差,影響寵物健康,進而錯失黃金治療期,甚至有可能危及生命。

斷面二、當專業角色缺席、標準未立,飼主更需要寵物家庭醫生

農業部動物保護司在寵物管理相關的業務,涵蓋從出生到生命終期的各項服務。副司長陳中興說,在飼料安全方面,「我們與地方政府合作進行查核計畫,包括鮮食、凍乾(冷凍乾燥型食物,飼主常拿來作為「訓練獎勵品」)等高風險產品,藉此建立飼主對食品安全的正確認知。」

楊孝柏與翁伯源共同指出,「飼主應與獸醫建立長期的醫療合作關係,才能更精準地掌握寵物健康狀況,提供適當的照護建議。」飼主普遍缺乏營養與照護知識,就像人生病了會想要找醫生了解原因一樣,跟孩子無異的寵物健康,也需要更專業的思維,才不會因網路各種道聽塗說的貼文做出錯誤飲食決策。

斷面三、法規真空,飼主與業者共同陷入信任困局

臺灣尚未設立專法規範寵物食品,未明定營養素、原料與進出口項目檢驗要求,業者只能靠自主管理,對於高標準的廠商而言,反而更吃虧。

在低血鉀事件中處於風暴中心的臺灣飼料廠商倍力寵物健康食品行銷長謝祖君表示,「法規模糊的界線,反而讓我們難以跟飼主說明,我們的產品不只符合臺灣的國家標準,甚至對標更嚴格的美國法規。」面對市場輿論與缺乏明確法規的雙重壓力,業者在製程上無從調整,進退兩難。

針對這項現況,全球知名的寵物飼料品牌法國皇家香港臺灣總經理張堇琪亦指出,臺灣尚未有寵物食品相關專法,在產品宣稱和標示上也欠缺明確規範,要在市場上讓飼主了解產品的優劣,有一定的困難。

兩人均強調,臺灣行政院農業部(舊名農委會)雖然在 2022 年正式設立寵物管理科,力求為寵物行業設立更完整的行業標準及法規,但就現況而言,相比於歐美、日本的進步,臺灣仍有很大的一段距離要跟上。

當前制度無法提供明確保障,飼主只能消極的仰賴品牌形象或網路評價購買商品。這樣的市場,不管是對業者還是飼主,都是充滿法治失靈下的不確定性。

斷面四、制度缺陷與市場失靈,產業難以升級

「法源不完整,確實不容易執行。」陳中興坦言,目前《動物保護法》雖然涉及寵物食品管理,但條文不足,缺乏對製造、成分、標示、檢驗與流通的完整規範。

當前臺灣寵物食品產業面臨的困境,實質上可歸因於「制度缺陷與市場失靈」這一核心問題。現行法規仍處於《動物保護法》下的附屬章節,屬於低密度管理,未能提供足夠的監管力道。由於缺乏強制性檢驗與統一標準,導致劣質產品有機可乘,使得消費者難以辨識品質,反而壓縮了重視安全與品質業者的發展空間,形成市場失靈。

此外,對於市集上的小型販售者,因申報與管理制度鬆散,違規情況難以查察,使得不具標示與安全保障的產品流入市場,進一步加劇不公平競爭。即使中央設立動保司,但地方政府的相關局處在人力與專業都不足的現實下,亦缺乏足夠的專業支援與監管能力,導致政策無法有效落地。

更值得關注的是,陳中興表示,部分中小型業者對於強化管理相當排斥,過去低度管制下所形成的經營慣性與利益結構,對產業升級產生阻力。當管理機制仍偏重於後端監控,而非從源頭的原料與生產把關,整體制度的預防性與有效性便大打折扣。

因此,推動寵物食品管理的專法制度,不只是為了填補制度漏洞,更是回應產業升級與市場秩序的必要條件。唯有建立明確、專業且可執行的規範機制,才能真正改善市場失靈,帶動臺灣寵物食品產業邁向健康、透明與可持續的發展。

斷面五、修法聲聲催,立法卻停滯不前,還要卡在「協調中」多久?

目前行政院農業部動物保護司所研擬的《寵物食品管理法》草案已擴充至 40 條,涵蓋製造許可、進口管理、產品標示、檢驗制度與罰則設計,潘宏政說,「我們參考日本與歐盟的制度作為草案的框架基礎,但依然還有可以再加強之處。」楊孝柏與翁伯源也呼籲,修法已非單一部門能解決,業界與專業建議都已備齊,「立法不能再等了」。

在低血鉀事件發生後,民進黨立法委員黃秀芳與李坤城委員、林岱樺委員召開「寵物食安立專法,守護毛孩每一餐」記者會,提出推動《寵物食品安全管理法》,但黃秀芳在訪問時直言,立法院待審法案眾多,此議題被長期漠視,未被列入優先法案更加難以推進,是導致寵物食品相關問題層出不窮的根本原因。在法制不全與關注不足的雙重困境下,產業升級只是空談,飼主與毛孩的權益也將持續被擱置。

而動保司預告的《寵物食品管理法》,依照法制作業流程,溝通完成後,農業部將此法制送交行政院,經過行政院院會同意後,再會報到立法院。但陳中興也表示,法案牽涉利害關係人眾多,自 2024 年 9 月 5 日預告後至今,仍在與眾多業者溝通協調階段。部分業者認為限制原料及添加物,以及罰責太重,「像是高危害、高毒性,告知業者後仍未回收,罰款最高可達千萬元。」雖有不同聲音,但《寵物食品管理法》草案仍獲眾多飼料業者支持,認為有法可循,能保障認真經營的臺灣品牌。

飼主的自修課,社會的進步題

縱觀臺灣的寵物健康照護問題,這是一道飼主的自修課,同時也是社會制度的進步申論題。

寵物不會說話,外表看似健康不代表沒生病,飼主必須提升照顧認知與態度,「因為沒辦法像人那樣直接溝通,寵物是否健康需要時刻觀察,並且保持定期健康檢查的習慣,才能提早發現異常、用對方法處理,讓動物生活品質不被剝奪。」楊孝柏與翁伯源獸醫師表示,「這樣的照護觀念,不只是醫療選擇,更是一種對生命承諾,負責任的態度。」

個體的認知與行為提升,還需要外在的社會制度優化。對飼主來說,購買一包合格飼料的背後,應該是對標示有信任、對成分有知識、對制度有信心;對業者來說,遵循規範不該是負擔,而是打開市場的起點;對政府來說,從監管者變成協作者,提供透明、負責、有效的制度,是建立市場信任的基礎。

不論是從制度設計、法律建構,還是飼主教育與產業責任,這場關於「寵物食安」的社會對話,最終目標只有一個:讓寵物過得更好,陪伴我們更長久。

誰來為下一起寵物食安危機負責?

從 2004 年臺灣爆發寶路生產的狗飼料檢驗出含有三聚氰胺,導致上萬犬隻腎衰竭甚至死亡事件開始,20 年來,臺灣的寵物食安問題從未遠離,只是我們一直沒有真正看清問題的核心:一個缺乏明確法治架構的產業,終究會反噬最信任它的人。

寵物不能說話,也無法選擇吃進嘴裡的是什麼。制度如果持續空轉、法案如果持續躺平、監管如果持續模糊,那麼下一次的事件,只會更嚴重、更難挽回。

為深度探討這個問題,《人物誌》在低血鉀事件滿一週年的 4 月,推出一系列專題追蹤報導:

「現況篇」:飼主站上第一線:當法規還沒來,誰來守住寵物的食安防線?

「制度篇」:兩套寵物食品安全立法正卡在路上,寵物的健康照護制度化還要等多久?

寵物的健康,不能再等了。難道牠們還有下一個 20 年嗎?