2008 年北京奧運開幕前 16 天,愛爾達科技面臨一場突如其來的危機。

原本一切準備就緒,卻因「黨政軍退出媒體」條款,政府認定交通部持股的中華電信間接投資愛爾達,牴觸法規,導致奧運轉播面臨中斷風險。十萬火急之際,愛爾達科技董事長陳怡君當機立斷,果斷同意中華電信撤股,迅速展開危機處理。她調動公司全體人力,僅用三日便準備齊 77 份資料,火速遞交 NCC(國家通訊傳播委員會),成功成立愛爾達體育台,讓奧運轉播在最後關頭得以順利進行。

在這場關鍵時刻,她的決斷與行動,成為推動一切順利進行的關鍵力量。

「我其實一開始沒有想要做體育台。」陳怡君苦笑著說,但無心插柳柳成蔭,意外將愛爾達科技帶往另一個方向。我們將時間再往前推到 2000 年,陳怡君憑著一股初生之犢不畏虎的精神,看準網路興起的熱潮,成立愛爾達科技。公司成立 25 年來,陳怡君自詡是一隻勤勞的母鳥,每天醒來的第一件事,就是要想辦法餵飽每一隻嗷嗷待哺的愛爾達雛鳥。

愛爾達科技成立之初,經營並不順遂,吃了不少苦頭。2000 年 1 月成立,卻在兩個月後碰到網路泡沫化危機,「那時候愛爾達募資一億,我們大概半年就燒到只剩一千萬。」一開業便碰上危機,陳怡君想辦法與同仁拓展多元業務增加收入,前後花了四年的時間才達成損益平衡。

每一次的失敗經驗 都是為下次的成功鋪陳

職場上,陳怡君從不害怕失敗,「你沒有失敗的經驗,怎麼會有成功?」重點不是失敗帶來的困境,而是有沒有辦法從中汲取教訓,學到解決問題的方法。「每一件事情發生時,我都會想要從中學到些什麼,只要比別人少犯一點錯,就會比其他人多一點成功的機會。」陳怡君認為,碰到問題不能只會責怪他人,而是能釐清為何從主管到下屬,所有的人都沒看出這個錯誤。唯有找到其中的癥結點,才能避免再犯同樣的錯誤。

聊起愛爾達科技的發展史,陳怡君總有說不完的故事,每一幕都歷歷在目,像是一部情節精采刺激的運動勵志電影。她以半開玩笑的口吻說:「我的人生都是富貴險中求。」就像 2018 年愛爾達轉播俄羅斯世界盃足球賽,首度加入網路直播功能,由於比賽時間是臺灣的凌晨 2 點,加上當時網路轉播的收看人口仍非主流,愛爾達牛刀小試,測驗網路直播的可行性,卻在賽事開打前瞬間湧入暴衝流量,導致後臺當機,修復不及。

陳怡君經過評估,選擇 36 小時內開放低畫質免費觀賞給所有民眾,這個舉措不但止住網路負評的延燒,還意外打開愛爾達 OTT 平臺的知名度,讓更多的運動迷們認識愛爾達。

最壞的劇本 碰上最用心的團隊

2020 年備受矚目的東京奧運會預計在夏季登場,愛爾達也已經做好萬全準備,要給觀眾最佳的觀賞體驗,怎料新冠疫情爆發,全球各項大型活動幾乎全數停擺,東京奧運也確定要順延一年。當人們仍在猜想 2021 年的東京奧運能不能順利舉辦,陳怡君與團隊則以「定錨」的態度面對這突然丟出的變化球,堅定地相信比賽和轉播工作將會進行,他們得要持續備戰。

疫情期間,運動賽事的轉播方式也與過往不同,為了減低病毒相互傳染的風險,每個國家的轉播團隊和運動員都會分開行動。「當時為了能轉播順利,愛爾達團隊光是線上模擬流程就超過 20 次以上,以確保轉播不會出現問題,可以應付任何的突發狀況。」如此嚴謹的態度,令愛爾達行雲流水的轉播工作受到運動迷的一致肯定。

「危機就是商機。」就像東京奧運賽前,沒人看好臺灣代表隊的實力,但這支被各方看衰的隊伍,硬是在多個競技場上大放異彩,創下臺灣參加奧運比賽以來的最佳成績,而負責轉播比賽的愛爾達,觀眾訂閱數也創下新高。陳怡君驕傲地說:「東京奧運有著最壞的劇本,但碰上最用心的團隊!」除了天時、地利、人和的因素,機會也是給準備好的人!

所有的賽事轉播都是一場豪賭

今(2025)年初,牽動全臺棒球迷心情的 WBCQ 經典賽資格賽(World Baseball Classic 2025 Qualifiers),媒體原先預估臺灣隊能夠在資格賽中輕騎過關,卻意外打得辛苦,甚至差點止步於明年的經典賽門口。陳怡君說:「比賽的劇本不是你能預測的,非常地驚心動魄,卻能幫助收視率成長。我們當然希望中華隊不要輸球,因為輸了球明年還是得轉播比賽。」所有的運動比賽轉播都是一場豪賭,運動員的表現與比賽的精采度,都會影響到節目的收視率和訂閱數。

面對如此高壓的工作環境,陳怡君秉持著一貫的正向信念,無論比賽結果為何,愛爾達科技都會持續精進轉播技術的提升,她相信優質的轉播內容,才能培養出更多的運動迷,進而帶動臺灣的運動產業茁壯。陳怡君說:「愛爾達是科技公司,而在科技和網路業界,變才是王道。所以我很習慣新科技,喜歡嘗試新的東西,讓技術不斷升級!」滾石不生苔,不沉迷於過往的豐功偉業,永遠朝向未來,尋求更寬廣的出路。

有量有福的生活教誨

獨立自主、積極樂觀的性格,讓陳怡君在言談之間,散發出一股迷人的自信,這份自信並非自大,而是帶有點樸實堅毅的氣質。如此性格的養成,或許與她的成長背景和家庭教育有著深刻關係。

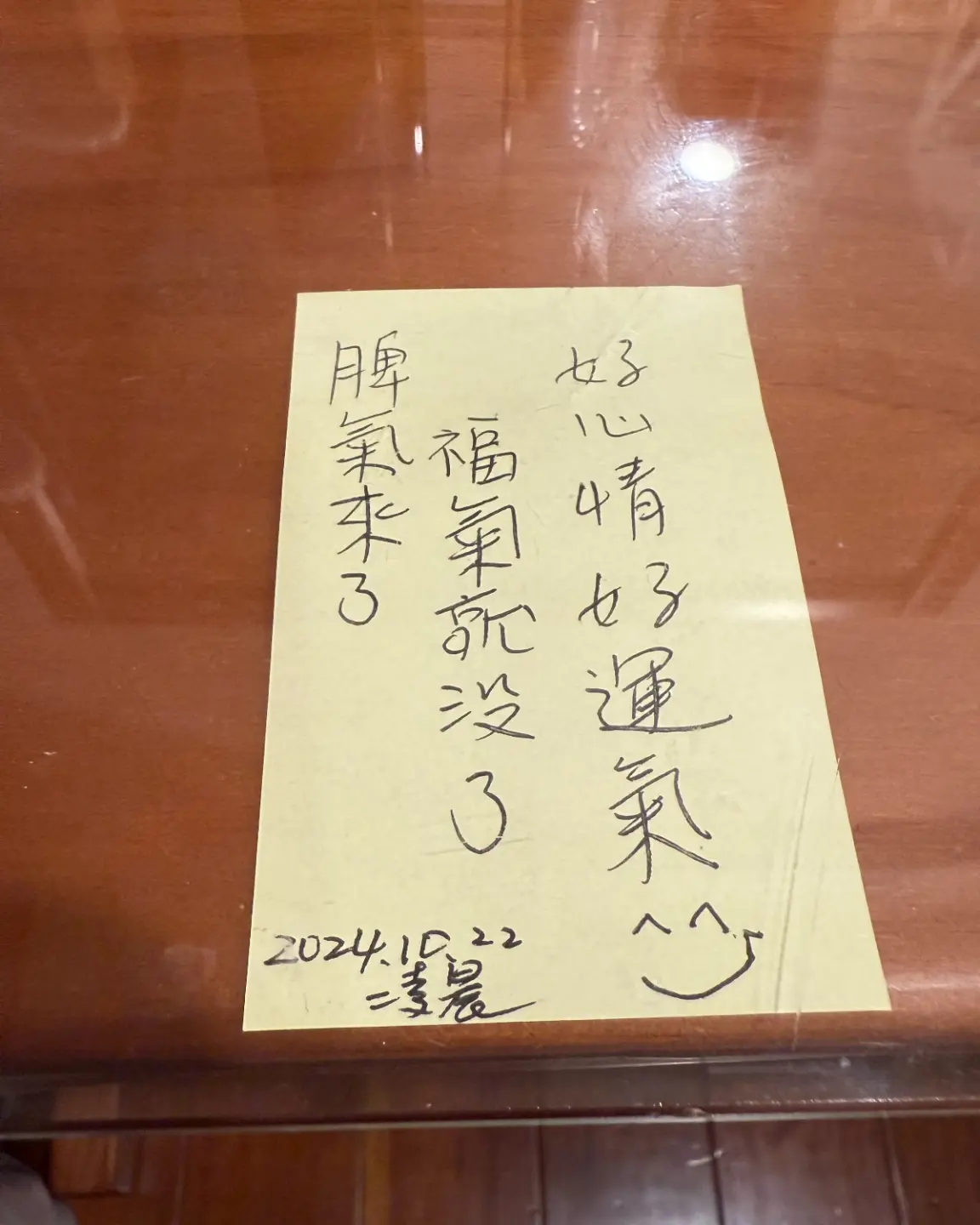

「我的爸媽常跟小孩子們說,要有量有福。我把這句話寫下來,直到現在還放在我的桌子上。」有度量才有福氣。陳怡君的老家位於南投,房子坐落在一個路口旁。陳怡君說從祖父的時代起,家人都會在路口擺一壺水,當作奉茶,讓來往的客人可以自行取用。甚至有人發生車禍或是出了意外,父母也會熱心提供幫助。對人的體貼與關懷,以及碰到問題時,懂得冷靜處理,不隨便亂發脾氣的生活態度,烙印在陳怡君的待人處事之中。

她接著說:「我的父母教會了我許多事情,其中一件事是:溝通。」陳怡君在成長的過程中,父母非常尊重她的自主權,會透過溝通來決定事情的發展,不會將個人意見強加在女兒的身上。陳怡君在他們身上學到:溝通能夠展現出對人與事的信任。陳怡君承認自己的個性有時候會比較強硬,但只要與同仁發生爭執,即便當下沒能把問題說清楚,需要時間冷靜,她也會在情緒沉靜下來後主動和同仁聯繫,認真看待爭執並且解決問題,不讓彼此的心裡有所疙瘩。

有什麼想跟家人講的話 要把它講出來

聊起父親,陳怡君情緒顯得有些激動,她的父親於 2003 年過世,回想起和父親相處的最後時光,陳怡君哽咽地說,當時愛爾達科技剛成立三年,公司營業額仍未止損,每天日理萬機的她時常要出國處理公務。有次出差從北京打電話回家給父母,接到電話的母親說父親正在跟舅舅喝酒,不用打擾有事明天再說即可,便掛上電話。怎料隔天自北京飛抵臺灣時,一打開手機,便跳出妹妹傳來的簡訊說父親中風,要她趕緊回電。

與父親感情深厚的陳怡君,很快趕回南投,每天陪伴在家人身邊,沒想到父親在十幾天後就過世。陳怡君說她出社會後,幾乎天天都在工作,沒想到唯一一個月沒有上班,竟是為了處理父親的喪事。這件事帶給陳怡君內心極大的衝擊,也讓她更懂得珍惜與家人相處的時光:「人生一定要活在當下、要用心,你有什麼想講的話,不要悶在心裡,要把它講出來。」

用心、精采、無憾的人生期許

「所有的事情都可以付錢叫別人去做,唯有生病沒辦法。」2015 年陳怡君在健康檢查時發現身體出了些狀況,也讓她對生死有了不同的體悟,從父親的驟逝到自己的罹病,她更加體會到身心靈平衡的重要性,越是高壓的工作環境,越要懂得放鬆。陳怡君鼓勵所有人都要好好地愛自己,把自己照顧好,才有辦法應付生活中的各種挑戰。病後的陳怡君對生活的態度更加積極:「我覺得人生就該是:用心、精采、無憾!」用心對待生活中的每一個人、精采過好每一天、努力不留遺憾。

面對未來的挑戰,陳怡君說 2026 年將是運動大年:3 月有 WBC 經典賽、6 月有世界盃足賽、9 月還有亞運會。陳怡君認真地說,2025 年雖然是運動小年,但愛爾達科技在這一年仍會好好地耕耘,她也鼓勵所有同仁們將身體練好,才有體力面對明年的挑戰。

儘管已經帶領著愛爾達科技奮鬥 25 年,陳怡君依然活力充沛,談起運動賽事或是轉播工作,語氣中仍是充滿熱情。回憶起2008年剛創立愛爾達電視時,一開始會感受到前輩對後進者在體育台經營方式上的不認同,面對他人的質疑,陳怡君總說:「我常常有一種感覺,所有事情都要到最後才能見真章,我希望讓人家看到,十年後的我會比現在更好!」如今的愛爾達不但是臺灣運動轉播產業的領導品牌,並且擁有豐富的大型賽事轉播經驗。

愛爾達的成功之路,熱情是最初的源頭、責任是動力、態度是高度。陳怡君感性地說:「我希望愛爾達對臺灣運動產業來說,能像煙火一樣,照亮整個產業。」就像所有的運動,選手能夠贏得比賽,絕非是一時的僥倖,而是從個人到團隊長期努力經營才能獲得的甜美果實。

◆延伸閱讀:先做再說,邊走邊修!「林銀杏」創辦人林銀杏如何從市場攤販走到百貨專櫃,打造精品級杏仁品牌

◆延伸閱讀:【人生善敗學 EP97】飆出比運動賽事更刺激的創業賽道!愛爾達科技創辦人陳怡君:創業就像賽車,抓穩方向盤才能在關鍵時刻做對選擇