道教與臺灣的生活息息相關,在現代文化中卻又極其陌生。李豐楙原本從文學領域意外踏入道教研究,最終成為道士。在獲得院士資格之前,他或曾感到茫然徬徨,然而,這份殊榮讓他更加篤定,自己走過的路並非旁人所謂的旁門左道,而是生命中註定的必然之途。

來自鸞書的提點 一位道士院士的誕生

2022 年的年初,這一天是中央研究院院士資格公布頒發的日子,此時的李豐楙並未在會場等候資格審查的宣佈,而是與一群研究者來到了北港武德宮研究當地的扶鸞信仰。

在正殿內肅穆的氛圍下,一群人圍著鸞生(指在扶鸞儀式中執筆書寫神諭的人,通常被認為能夠通靈,傳達神明的指示)問事,聖俗之間的界線,彷彿隨著人群攢動而不那麼分際明確。當下,有人向李豐楙提議道:「要不要你也來問事?」李豐楙遲疑了一會,但想到一直以來的研究方向與中研院院士一事,便脫口而出:「好!」

在眾人的關注下,李豐楙向主神趙公明,也是人們俗稱的「武財公」、「玄壇元帥」問道:「我一直以來的研究主題,有關道教理論與信仰的方向是否正確?」鸞生手執葫蘆桃筆,在白紙上依序寫下「導正歪風術成典,道術行雲流水轉。不息勤行師徒收,吾敬專攻心誠禮。」

正當眾人們紛紛議論時,李豐楙此時接到了來自會場工作人員的電話,電話那頭激動地說:「教授,恭喜您,獲得中研院院士的資格了!」

「其實在獲得院士資格前,無論是口試委員對我提出的擔憂,以及同事間的旁門左道評論,說不感到自我懷疑或困頓,是不可能的。」然而,在得知獲獎的當下,這一切都化作虛無,他心想:「這份中央研究院的院士資格,就是對我學術研究與道教的肯定,也是我能駁斥他人疑慮的無疑事實。」

大道超然 投筆從「道」

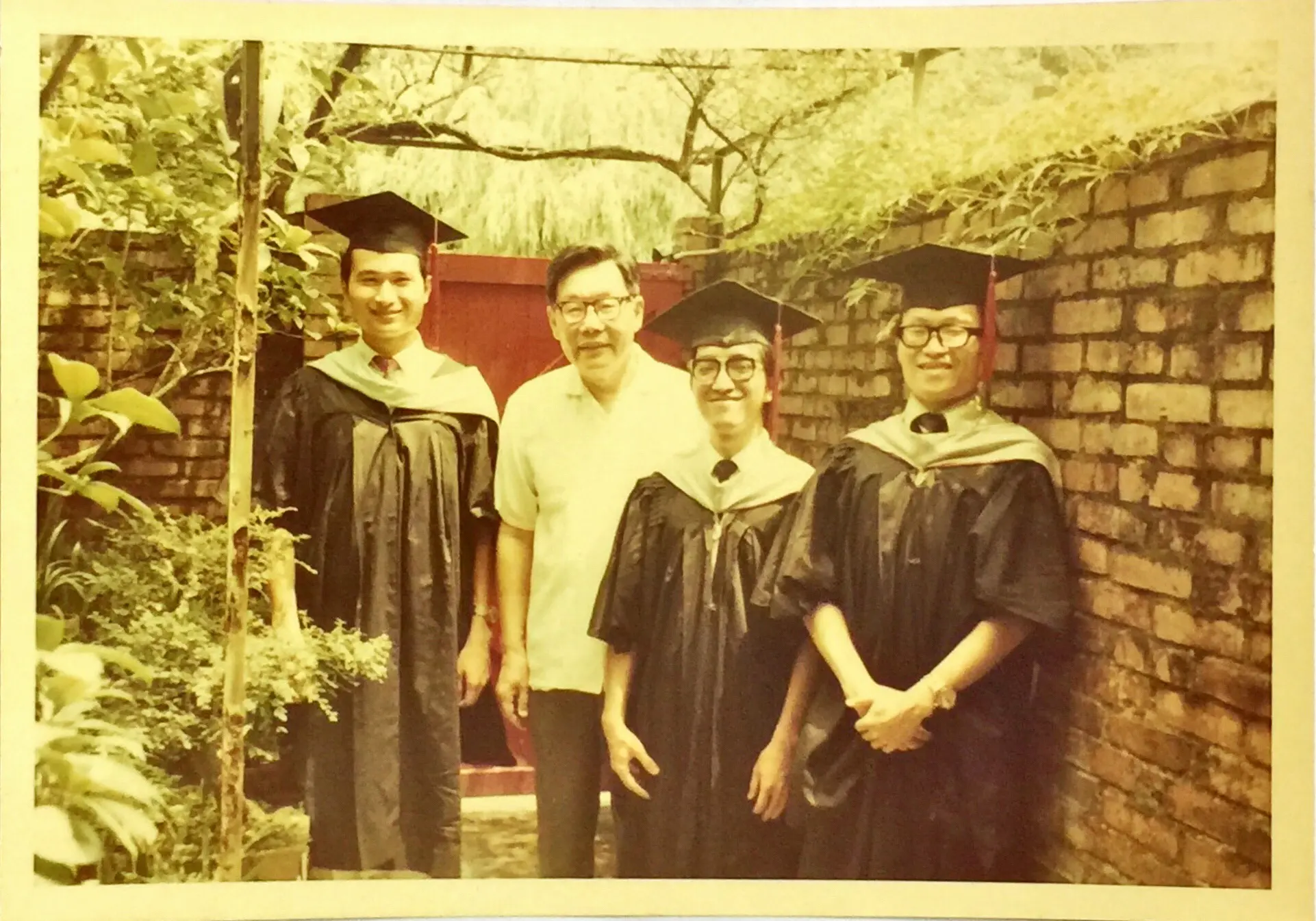

李豐楙在 75 歲那年獲得中央研究院院士資格殊榮,不禁笑道:「一般來說,院士資格平均大多落在 5、60 歲左右,我直到 75 歲才獲得,其實是一件很晚的事情。」

臺灣是個多元民族的社會,在每個時期的移民過程中,不同族群與文化的遷入,都為這座島嶼帶來豐富的宗教與信仰風貌,從原住民、荷蘭、西班牙,到清代、日治與民國以降,宗教如雨後春筍般在這片土地上萌發。

然而,在現代政府的理念下,宗教與心靈的教育並不受到重視,造就了相對極端的宗教陌生化,人們對於宗教之於生活與文化是有疏離感的。李豐楙對此感慨說道:「臺灣民間宗教興盛,但多數的人們卻對背後的文化習俗、緣故、內涵並不了解,甚至常以迷信的觀念來看待。但其實宗教某種程度上,有著豐富的歷史與人文,具有『宏大』的寬闊視角,能帶領我們超越生死的苦難。」

雲林口湖鄉出身的李豐楙,自幼就浸淫在滿是宗教儀式與信仰的環境中,各類傳統習俗對他而言如數家珍,而當地知名的牽水(車藏)儀式,更是有著豐富道教色彩與悲憫儀式的文化傳承。不過起初李豐楙最有興趣的人生志向是寫作,在年輕時期,他便以筆名「李弦」創作新詩、散文,多次榮獲文學獎等殊榮,也曾一度夢想自己會走上文學的道路。

在大學時期的李豐楙,除了對文學有興趣外,也對氣功、拳術等內容深感興趣,時常在校園的一角練習打拳。「大學時期我從文學轉向佛教研究,王夢鷗老師看到我喜歡這些內容,一句:『研究佛教的人太多了,但研究中國道教的人卻很少,你不妨從這個方向下手?』這話 180 度改變了我未來的學術研究方向。」雖然過程中遭受到不少的質疑,李豐楙仍在眾多的批評聲中踽踽前行,專注投入在道法之中。

從象牙塔走入鮮活的道教國度

另一方面,李豐楙特別感念已經過世的施舟人教授(Kristofer Marinus Schipper),李豐楙認為自己之所以能從學術研究走向務實的田野調查,深受這位正式授籙(接納為本派弟子)於正一派、且被世人們稱為歐洲三大漢學家之一的前輩提點。

當時施舟人來臺講學,他看到臺灣活絡的宗教活動,不禁讚嘆道:「這是一個活著的道教國度(Living Taoism)!」過往施舟人在研究道教時,與學術界一樣會從道藏入手,但他敏銳地發現光研究文字上的道藏是不夠的,有許多的細節與鮮活的生命力,得從實際的田野著手,於是他對李豐楙說道:「你人在臺灣,也會讀道藏,但為什麼你還把自己關在研究室、還是不曉得儀式怎麼做啊?」這話如雷般點醒了李豐楙,也讓他意識到步入生活中的道教,是一件多麼重要的事情,李豐楙也因此開始前後三次於不同的道教派別拜師。最終他除了是一名學者外,也成為了一名道士。他對此有感而發地表示:「我們不能成為一位活在象牙塔內的學者。」

在成為道士後,這個獨特的身分視角,果真帶領他走入了不同的學術視野,也讓他步出象牙塔外的世界,不再帶著想像的濾鏡研究道教文化。他還記得,第一次在臺北松山慈祐宮的道場研究時,聽到現場道士吟誦的道曲與動作中,有著源自宋代的「步虛(道教的修行儀式或步伐,後來引申為詩歌中的體裁)」,從文辭腔調的「步虛詞」、「步虛聲」到「步虛韻」,都是過往歲月到今日一直存在的活化石,但這是在學術研究中難以理解,或親身感受到的實際體悟。

李豐楙接著說道:「在《西遊記》中『動土修造⋯⋯殺唐僧三眾來謝土』,這當中的動土與謝土,都是在現今的道教儀式中仍存在的作法,與蓋房子的破土儀式,還有三牲祭祀息息相關。」而在《禮記》中,對三牲的稱呼乃是「剛鬣、柔毛、翰音」,其中又說「非殺生,乃牲牷也」,這當中的「牲牷」是指以祭祀目的的祭品,後來延伸為「為社會公眾利益而捨棄私利、生命的象徵」。這樣的文化意涵也被完整保留在臺灣繁複的宗教儀式之中。

載道傳承 所有的嘗試終將在未來存菁

提到道士一詞,多數人會想到武俠小說中,身著青藍色道服,住在宮觀清修,頂盤髮髻,蓄鬍連鬢的仙風道骨模樣。不過在臺灣的道士卻多半是師徒或家族的傳承,這是為什麼?

其實道教並不只有一個面貌,在歷史的長河中因著不同的地域與文化,而有多樣變化。由於道教在元代以降,開始逐漸滲透到底層社會,加上中央政府的極權體制,導致道教並無法發展出西方教會體制的雛形,李豐楙對此說明:「教會的存在是囊括世俗政治與宗教神權的權力,但在東方,政府不允許聚眾而獲得政治權力,因此道教無法發展出如教會般的樣貌,再加上臺灣的道教多從閩地而來,當地的正一、靈寶與閭山派,是以火居道(設壇於村里聚落內的在家道士)為主,因此臺灣的道教無法形成有道觀,甚至更大規模的集團型態。」

這也讓李豐楙意識到,其實臺灣道教文化某種程度是很脆弱的存在。他說:「相較於中國、香港與馬來西亞等地,臺灣的道教環境是最好的;但臺灣卻因為種種環境因素,導致人們對道教的認識不夠生活化。」

對此,他樂見一群好友與道教團體提議,在未來規劃成立「道教大學」。他認為臺灣有基督宗教大學、佛教大學,卻沒有任何一所道教大學,這是相當獨特卻又弔詭的情況。他表示:「成立道教大學是必要的,這某種程度上也是讓道教的傳承能具體化、認證化,也能接地氣。」不過他也指出:「這當然是一件困難的事情,很難一蹴可幾,也可能會失敗。」

宗教的本質難以被歸納與量化,但如何讓人們更系統化、清晰理解宗教,這是現代宗教該思考的議題。李豐楙舉例說:「陽明大學的謝仁俊教授,在他的新著作《誰劫奪了笛卡爾的腦袋?腦科學看意識、靈附與靈療》,其中便有針對靈附(超自然概念,意指活人的軀體被超自然靈體,如惡魔、神、先人的靈魂等,暫時性操控)現象去做科學的研究。而臺灣大學的李嗣涔也是如此。在美國也有道教學院以科學的方式在研究道教。」

現今全世界的宗教都面臨了規模衰退、信仰人數衰減的情況,李豐楙表示:「我想任何嶄新的宗教嘗試與革新,都是必要的。但如何保留核心,卻又與時俱進,沒有人能給出絕對的評價。不過經由時間的淬煉,好的內容最終會化作傳統,如同我們現在看到的傳統,很多都是前人們當時的新嘗試留存至今。」

對李豐楙而言,每一個當下,都是他對自身熱愛的道教文化不斷探索與思考的機會。他不僅關注傳統的承襲,更思索宗教如何在時代變遷中找到新的生命力。或許未來的道教樣貌無法預測,但他始終相信,唯有在堅守核心價值的同時仍勇於創新,才能讓信仰在歷史長河中延續不息。